Entscheidungshilfe: Herz- Lungen- Wiederbelebung (Reanimation)

Herausgeberinnen: Prof. Dr. med Dipl. Soziologin Tanja Krones, Dr. med. Barbara Loupatatzis Msc Palliative Car,

Isabelle Karzig – Roduner, MAS Applied Ethics Fachexpertin Notfallpflege,Theodore Otto Dipl Sozialarbeiterin FH Fachexpertin Intensivpflege

1. Einleitung

In der hier vorliegenden Broschüre sollen die Themen «Herz-Kreislaufstillstand» und «Versuch der Herz-Lungen-Wiederbelebung» (so genannte Reanimation) besprochen werden:

• Was ist ein Herz-Kreislaufstillstand und wann tritt er auf?

• Welche Folgen können auftreten?

• Wie wahrscheinlich es ist, dass bei Eintreten eines Herz-Kreislaufstillstands und sofortiger Reanimation Patienten das Spital wieder verlassen können?

Es gibt gute Gründe, sich dafür zu entscheiden, dass eine Reanimation durchgeführt werden soll, wenn sie als medizinisch erfolgversprechend angesehen wird. Es gibt aber auch gute Gründe, auf eine Reanimation verzichten zu wollen. Um sich im Voraus überlegen zu können, wie Sie behandelt werden möchten, ist es grundlegend, dass Sie über die Möglichkeiten und Grenzen einer Reanimation informiert sind. Wir möchten Sie in Ihrer Entscheidung unterstützen, indem wir Ihnen ausführliche Informationen zum Thema Herz-Kreislaufstillstand und Reanimation anbieten.

Damit Ihre Wünsche einbezogen werden können, ist es besonders wichtig, dass Sie diese dokumentieren und kommunizieren. Da es sich bei einem plötzlichen unerwarteten Herz- Kreislaufstillstand um eine Notfallsituation handelt, bleibt dem Behandlungsteam keine Zeit, Ihren Behandlungswunsch in einer Patientenverfügung zu suchen oder auf Ihre Angehörigen zu warten. Wenn Sie also konkrete Vorstellungen zur Behandlung eines Herz-Kreislaufstillstands haben, können diese nur befolgt werden, wenn sie Ihren Angehörigen und den behandelnden Ärzten bekannt sind.

Wir stellen Ihnen nachfolgend verschiedene Behandlungsmöglichkeiten und deren Konsequenzen vor, daher trifft vielleicht nicht alles auf Ihre persönliche Situation zu. Aus diesem Grund beinhaltet die Broschüre einen Arbeitsbogen, mit dessen Hilfe Sie Ihre Situation ganz persönlich überdenken und bearbeiten können. Selbstverständlich ist es möglich, mit Ihrem Behandlungsteam oder mit einer ACP-Beraterin oder einem ACP-Berater über noch offene Fragen zu sprechen, bevor Sie eine Entscheidung für die Behandlung dieser zukünftigen Situationen treffen und diese möglicherweise in einer Patientenverfügung aufschreiben.

2. Was ist ein Herz-Kreislaufstillstand?

Ein Herz-Kreislaufstillstand ist eine schwere Störung, bei der das Herz plötzlich stehen bleibt und die Atmung ebenfalls aufhört. Tritt ein Herz-Kreislaufstillstand ein, werden die Betroffenen nach wenigen Sekunden bewusstlos, sie spüren daher keine belastenden Symptome wie Schmerzen oder Atemnot. Wenn das Herz nicht mehr zu schlagen beginnt, sterben die Menschen rasch und unvermittelt, weil das Gehirn und allen anderen Organe nicht mehr durchblutet werden.

3. Wann tritt ein Herz-Kreislaufstillstand auf?

Es gibt verschiedene Gründe dafür, dass ein Herz-Kreislaufstillstand eintreten kann:

• Ein plötzlicher unerwarteter Herz-Kreislaufstillstand aus zuvor voller Gesundheit tritt extrem selten auf.

• Häufige Ursachen sind Störungen des Herzrhythmus aufgrund eines Problems im Reizerregungs- und Leitungssystem des Herzens,

• ein Herzinfarkt oder ein Gerinnsel, welches die Lungengefässe verstopft.

• Bei Operationen, Narkosen und bestimmten Untersuchungen, wie Katheter Untersuchungen des Herzens, ist das Risiko eines plötzlichen Herzstillstands durch die medizinische Massnahme selbst ebenfalls sehr leicht erhöht. Es liegt etwas höher, wenn ein Patient vor der Massnahme schwer krank ist.

• Wenn Patienten schwere Erkrankungen haben, steigt die Wahrscheinlichkeit je nach Erkrankung zudem grundsätzlich leicht an, einen plötzlichen Herz-Kreislaufstillstand zu erleiden. Leidet der Patient an einer schweren Herzerkrankung oder Lungenerkrankung, kann es etwas häufiger zu einem plötzlichen Herz- Kreislaufstillstand kommen als bei Krebserkrankungen. Dennoch sind solche unerwarteten Ereignisse relativ selten.

• Meistens tritt ein Herz-Kreislaufstillstand auf, weil Patienten sehr krank sind, unabhängig davon, um welche Erkrankung es sich dabei handelt. Der Herz-Kreislaufstillstand ist dann die Folge der allgemeinen schweren Krankheitssituation und nicht die Ursache.

• Bei jedem Sterbeprozess stehen am Ende Herz, Kreislauf und Atmung still. In einer solchen Situation ist der Herz-Kreislaufstillstand immer erwartet, nicht zu verhindern und dessen ruhiges Zulassen Teil eines begleiteten Sterbeprozesses.

4. Wie sieht eine Reanimation aus?

Wenn ein Herz-Kreislaufstillstand eintritt, können Herz und Atmung manchmal durch eine Herz-Lungen-Wiederbelebung (Reanimation) wieder in Gang gesetzt werden. Eine Reanimation beinhaltet meist die folgenden Massnahmen:

Eine Herz-Lungen-Wiederbelebung beinhaltet meist die folgenden Massnahmen:

Herzmassage: wiederholtes und sehr festes Drücken auf das Brustbein, um den Blutfluss aufrechtzuerhalten

künstliche Beatmung: Beatmung durch eine Maske auf dem Gesicht oder durch einen Schlauch in der Luftröhre

Defibrillation: elektrische Schocks, um das Herz wieder in den richtigen Rhythmus zu bringen

Medikamente: um den Herzrhythmus zu unterstützen

Diese Massnahmen werden in der Regel mehrere Minuten bis circa eine Stunde durchgeführt. Wenn das Herz wieder zum Schlagen gebracht werden kann, werden die Patienten nach der Reanimation auf die Intensivstation verlegt und dort weiter behandelt. Auch wenn die unmittelbare Situation überlebt wird und kein weiterer Herz-Kreislaufstillstand eintritt, brauchen viele Patienten danach einen längeren Aufenthalt im Spital und eine anschliessende Erholungsphase (Rehabilitation), bevor Sie nach Hause entlassen werden können. Durch eine Reanimation kann im besten Fall der Gesundheitszustand erreicht werden, in dem ein Patient zuvor war.

5. Wie erfolgreich sind Reanimationen?

allermeisten Patienten in Filmen überleben und es geht ihnen anschliessend gut. Je nach TV Serie ist dies in bis zu 90 von 100 gezeigten Situationen der Fall.

In der Realität führt eine Reanimation häufig nicht dazu, dass der Patient überlebt, auch wenn der Herz-Kreislaufstillstand im Spital auftritt und die Reanimation sofort durch ein professionelles Team durchgeführt wird. Einige Patienten überleben mit leichten, andere mit schweren oder sehr schweren gesundheitlichen Einschränkungen. Die schwerwiegendsten Einschränkungen werden durch Hirnschäden verursacht. Diese entstehen aufgrund der Unterversorgung des Gehirns mit Sauerstoff während des Herz-Kreislaufstillstands. Nur wenige Patienten überleben einen Herz-Kreislaufstillstand ohne gesundheitliche Einschränkungen.

Wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass ein Patient insgesamt überlebt, hängt vor allem vom Gesundheitszustand ab, in welchem er sich vor der Reanimation befunden hat. Mögliche Folgeschäden hängen ebenfalls vom vorherigen Gesundheitszustand, jedoch auch von den Umständen des Herz-Kreislaufstillstands ab.

Bessere Chancen hat ein Patient, wenn er:

• zum Zeitpunkt des Herz-Kreislaufstillstands an einer Monitor-Überwachung war (im Rettungswagen, auf einer Notfall- oder einer Intensivpflegestation)

• bei einer ganz schnellen elektrischen Aktivität des Herzens (so genannte ventrikuläre Tachykardie oder Fibrillation)

• Schlechtere Chancen hat ein Patient, wenn er:

• zuvor bereits Medikamente zur Kreislaufunterstützung brauchte

• wenn das Herz gar keine elektrische Aktivität mehr aufweist (so genannte Asystolie)

Die nachgeführten Daten und Zahlen beziehen sich nur auf die Reanimation in Spitälern, weil die Ergebnisse von Reanimationen zu Hause, auf der Strasse oder insgesamt im ambulanten Bereich nicht direkt vergleichbar sind.

Auch wenn medizinische Vorhersagen immer mit Unsicherheit behaftet sind und jeder Patient sich in einer individuell einzigartigen Situation befindet, kann man für die Reanimation anhand wissenschaftlicher Daten mittlerweile recht verlässliche Aussagen dazu machen, wieviel Patienten überleben und wie wahrscheinlich es ist einen Hirnschaden davon zu tragen.

Wenn man alle Patienten zusammennimmt, die im Spital einen Herz-Kreislaufstillstand erleiden, zeigen die Daten, dass von

100 Patienten, die im Spital reanimiert werden,

17 Patienten das Spital wieder verlassen können.

83 Patienten sterben trotz professioneller Reanimation.

6. Mögliche Komplikationen von Reanimationen

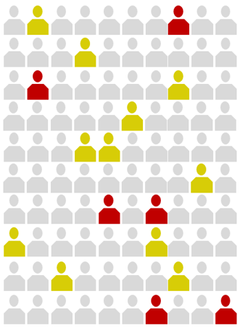

Durch die medizinischen Fortschritte bei der Reanimation haben mittlerweile zwischen 13 von 100 Patienten keine oder nur mässigen Einschränkungen, d.h. sie haben keinen oder nur leichteren Hirnschäden erlitten und können zumindest ein unabhängiges Leben führen und leichter Arbeit nachgehen (in der nachfolgenden Darstellung mit gelb markiert)

2 bis 6 von 100 Patienten überleben zwar, haben aber einen schweren Hirnschaden erlitten und bleiben schwer pflegebedürftig. (in der nachfolgenden Darstellung rot markiert). Davon bleiben einige der Betroffenen ohne wiederkehrendes Bewusstsein.

2 bis 6 von 100 Patienten überleben zwar, haben aber einen schweren Hirnschaden erlitten und bleiben schwer pflegebedürftig. (in der nachfolgenden Darstellung rot markiert). Davon bleiben einige der Betroffenen ohne wiederkehrendes Bewusstsein.

Auf die durchschnittlichen Zahlen des Reanimationserfolgs im Spital bezogen, sieht das Bild wie folgt aus: Wissenschaftliche Daten zeigen, dass von den 17 Überlebenden,

13 Patienten so gesund sind wie zuvor oder lediglich leichtere Beeinträchtigungen aufweisen.

2 - 6 Patienten einen schweren Hirnschaden davontragen.

In der nachfolgenden Tabelle sind die Kenntnisse aus den aktuellen wissenschaftlichen Daten von Risiken und Nutzen einer Reanimation für verschiedene Patientengruppen zusammengestellt. Bitte denken Sie daran, dass es sich dabei um Durchschnittszahlen handelt. Individuelle Faktoren und die genauen Umstände der Reanimation und weitere gesundheitliche Faktoren können auf den Erfolg oder Misserfolg einer Reanimation einen Einfluss haben. Das Alter spielt ebenfalls eine Rolle, allerdings ist weniger das Alter selbst, als der Gesundheitszustand vor dem Herz-Kreislaufstillstand für das Ergebnis ausschlaggebend. Sonst gesunde 80-jährige Patienten haben auch eine Chance, ohne einen schweren Hirnschaden zu überleben, auch wenn dies im Durchschnitt insgesamt eher wenige Patienten sind.

Neben dem Hirnschaden kann es durch die Reanimation manchmal zu Rippenbrüchen und zu Rissen oder Blutungen in inneren Organen, wie zum Beispiel in der Lunge, Leber oder Milz kommen.

Gesundheitszustand vor einer Reanimation

- Patienten ohne Vorerkrankung

- Patienten im Spital

- Herzstillstand bei Operation /

medizinischem Eingriff, bei zuvor guter Gesundheit

- Krebserkrankung bei insgesamt gutem Allgemeinzustand (im Alltag nicht oder kaum beeinträchtigt)

- fortgeschrittene Krebserkrankung (zunehmende Schwäche)

Hämatologische Erkrankung (Blutkrebs)- in der Aplasie (Zelllosigkeit)

- akute Herzerkrankung

- chronisches Herzversagen

- chronisches Leberversagen

- Intensivstationspatienten (alle)

- Patienten auf Intensivpflegestation mit Kreislaufunterstützung

- Dialysepatienten

- akuter Schlaganfall

- schwere Sepsis (Blutvergiftung)

Patienten, die überleben und das Spital verlassen

von 100 reanimierten Patienten

19

17

30

5-15

2

1

17

5

7

15

9

12

11

8

Patienten, die mit schweren Hirnschäden überleben

von 100 reanimierten Patienten

2-6

2-6

7-15

2-5

unter 1

unter 1

2-6

1-2

1-3

2-5

1-3

1-4

1-4

1-3

Patienten, die sterben trotz Reanimation

von 100 reanimierten Patienten

81

83

70

85-95

98

99

83

85

83

85

91

88

89

92

7. Vor- und Nachteile einer Reanimation und eines Verzichts auf Reanimation

1. Vorteil einer Reanimation: In manchen Fällen kann der sichere Tod abgewendet und der vorherige Gesundheitszustand eines Patienten wieder vollständig hergestellt werden. Wenn Patienten zuvor gesund waren und die Reanimation gut verläuft, kann mit einer normalen Lebenserwartung gerechnet werden, wenn die Ursache für den Herz-Kreislaufstillstand nicht weiter fortbesteht.

2. Nachteil einer Reanimation: Trotz Durchführung der Reanimation kann ein Versterben in den meisten Fällen nicht abgewendet werden. Bei einigen Patienten ist der Gesundheitszustand nach einer Reanimation etwas oder auch deutlich schlechter. Manche Patienten bleiben auf Dauer bewusstlos und/oder schwer pflegebedürftig. Einige Patienten haben leichtere Einschränkungen, die aber dennoch belastend sein können.

3. Vorteil eines Verzichts auf Reanimation: Dem Tod geht keine lange Leidensphase voraus, er tritt in sicherer Bewusstlosigkeit ein.

4. Nachteil eines Verzichts auf Reanimation: Die Chance, einen Herz- Kreislaufstillstand zu überleben, wird damit sicher vergeben.

Überlegen Sie, was für Sie in Ihrer jetzigen Situation und dann, wenn es Ihnen gesundheitlich schlechter gehen sollte, für und gegen die Durchführung einer Reanimation spricht. Dabei ist es wichtig zu verstehen, dass ein Verzicht auf Reanimation aus medizinischer Sicht nicht bedeutet, dass man „nichts mehr tun kann“ oder „nichts mehr tut“. So gibt es durchaus Patienten, die nicht mehr reanimiert werden wollen, jedoch noch auf die Intensivstation verlegt werden können, um zum Beispiel eine Lungenentzündung zu behandeln. Auch kann eine spezialisierte symptomorientierte (palliative) Betreuung aufwändig und für individuelle Patienten medizinisch sinnvoller sein, als im Notfall alles zu tun, damit das Leben verlängert wird.

8. Ärztliche Entscheidung gegen eine Reanimation

Die Entscheidung für oder gegen eine Reanimation bei einem plötzlichen Herz-Kreislaufstillstand heisst, ganz oder gar nicht zu versuchen, Atmung und Kreislauf des bewusstlosen Patienten wiederherzustellen. Damit Schaden möglichst vermieden wird, muss mit einer Reanimation sofort und vollständig begonnen werden. Diese beinhaltet, wie schon oben beschrieben, meist die Beatmung durch eine Maske oder einen Schlauch in der Luftröhre, festes Drücken auf das Brustbein, Medikamente, häufiger elektrische Schocks und auch in aller Regel einen längeren Aufenthalt auf der Intensivstation. Ist ein Hirnschaden entstanden, schliesst sich eine längere Rehabilitations- und Erholungsphase an.

Aus ärztlicher Sicht gibt es zwei Gründe, eine Reanimation nicht zu beginnen:

a) Der Patient lehnt von sich aus die Reanimation ab.

b) Eine Reanimation ist aus medizinischen Gründen nicht mehr technisch möglich oder medizinisch sinnvoll.

Wenn zum Beispiel das Herz vor der Reanimation bereits zu schwach ist, ist eine Reanimation, auch wenn sie durchgeführt wird, sicher erfolglos. Der Kreislauf kann nicht wiederhergestellt werden. Die Reanimation ist daher technisch nicht möglich.

Wenn ein Patient so schwer krank ist, dass er sicher nur noch kurze Zeit zu leben hat oder die Reanimation sicher nur mit einem schwersten Hirnschaden überleben kann, erscheint es aus medizinischer Sicht nicht sinnvoll, mit einer Reanimation zu beginnen, auch wenn der Patient danach noch kurze Zeit überleben kann.

Wenn es aus medizinischer Sicht nicht möglich oder sinnvoll erscheint, eine Reanimation zu beginnen, ist es die Aufgabe des behandelnden Arztes, dies dem Patienten mitzuteilen.

9. Reanimationsentscheidung für akute Notfallsituationen

Viele Patienten wünschen, dass sie im aktuellen Gesundheitszustand bei einem Herz- Kreislaufstillstand reanimiert werden. Ihr Therapieziel ist die Lebensverlängerung. Es kann aber zwei gute Gründe geben, dass Sie sich gegen eine Reanimation entscheiden:

• Ihnen ist es wichtiger, in jedem Fall mögliche Folgen einer Reanimation (wie Hirnschaden) zu vermeiden, auch wenn Sie mit einer gewissen Chance eine Reanimation ohne einen Hirnschaden überleben könnten.

• Sie schätzen ihre jetzige Lebensqualität so ein, dass das Ziel der Lebensverlängerung nicht sinnvoll erscheint und der plötzliche Tod aufgrund eines Herz-Kreislaufstillstands für Sie ein gutes Sterben bedeutet.

9.1 Ärztliche Notfallanordnung (ÄNO)

Ihr Behandlungswunsch für eine akute Notfallsituation mit Urteilsunfähigkeit kann in einer Patientenverfügung festgehalten werden. Weltweit hat man gute Erfahrungen damit gemacht, den Wunsch der Patienten in einer ärztlichen Notfallanordnung (ÄNO) zu dokumentieren. Die ÄNO ist Teil einer Patientenverfügung, wird nur nach qualifizierter Beratung abgegeben und vom Arzt Ihres Vertrauens unterschrieben. So ist eher sichergestellt, dass sich in einer akuten Notfallsituation Notärzte und Rettungssanitäter, die Sie als Person nicht kennen, an diese Anordnung halten können. Wenn Sie eine Patientenverfügung im Rahmen einer ACP Beratung erstellen, ist diese ÄNO Teil der Beratung.

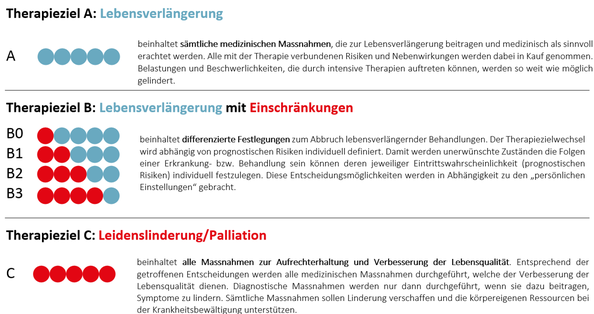

Es besteht die Möglichkeit, alle Abstufungen der medizinischen Behandlungsmöglichkeiten, die auch aus medizinischer Sicht vorgeschlagen werden können, in der ÄNO festzulegen. Hierbei bestimmen Sie, wie und wo Sie in einer akuten Notfallsituation, die zum Tod führen kann, behandelt werden möchten.

Dazu zählt als wichtigster Notfall der Herz- Kreislaufstillstand. In der ÄNO wird jedoch für alle Notfallzustände (z.B. akute Atemnot, starke Blutung) festgelegt, ob diese mit dem Ziel der

• Lebensverlängerung (ÄNO A)

• Lebensverlängerung mit Einschränkung der medizinischen Massnahmen (ÄNO B0 - B3)

• Lebensqualitätsverbesserung (ÄNO C) behandelt werden möchten.

In einer akuten Notfallsituation bedeutet:

ÄNO A: Reanimation, so lange medizinisch Anzeichen gegeben sind, dass der Herz- Kreislauf wieder in Gang gebracht werden kann.

ÄNO B0: keine Reanimation, aber Beatmung und Medikamente zur eventuell noch vorhandenen Kreislaufunterstützung und Atmung

ÄNO C: keine Reanimation, keine Beatmung

10 Reanimationsentscheidung für schwere Krankheitssituationen

Die zweite wichtige Festlegung für Notfallbehandlungen betrifft den Fall, dass Sie nach einer akuten Notfallsituation längere Zeit nicht urteilsfähig sind und zum Beispiel auf einer Intensivstation liegen.

Mögliche Zustände der Urteilsunfähigkeit sind:

• Zustand nach einem Wiederbelebungsversuch, bei dem eine Hirnschädigung aufgetreten ist

• Schlaganfall durch Blutmangel oder Blutung im Gehirn

• Schädel-Hirn-Verletzung nach Sturz oder Unfall

• akute Vergiftung durch Medikamente

• kein normales Wiedererwachen nach einer Operation

In einem solchen Fall werden in der Regel verschiedene Massnahmen zur Überbrückung der lebensbedrohlichen Situation auf einer Intensivstation vorgenommen. Solange die Prognose nicht klar medizinisch aussichtslos ist, werden die in der Notfallsituation bereits begonnen.

Massnahmen weitergeführt, wenn von Ihnen selbst kein gegenteiliger Wille bekannt ist. Dazu zählen beispielsweise die Durchführung einer (weiteren) Reanimation, wenn das Herz stehenbleibt und/oder eine künstliche Beatmung.

Zu diesem Zeitpunkt können die Ärzte Vermutungen darüber anstellen, ob eine Pflegebedürftigkeit, eine dauerhafte Einschränkung der geistigen Fähigkeiten oder beides in der Zukunft zu erwarten sind.

Die behandelnden Ärzte schätzen grob ein, wie hoch das Risiko sein wird:

• im Laufe der Behandlung zu versterben,

• eine dauerhafte schwere Pflegebedürftigkeit zu erleiden

• eine schwere Pflegebedürftigkeit mit Einschränkungen der geistigen Fähigkeiten zu erleiden

• eine schwere Beeinträchtigung der geistigen Fähigkeiten zu erleiden

• eine sehr lange Zeit der Rehabilitation zu erdulden zu müssen.

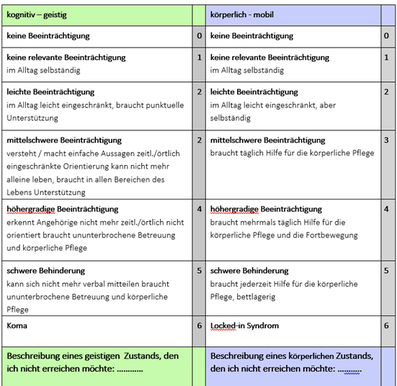

10.1 Festlegung der Therapieziele

10.2 Skala zur Beurteilung von Abhängigkeiten

Die Ärzte werden in aller Regel auch in einer solchen Situation die lebensverlängernden Massnahmen, inklusive einer Reanimation durchgeführt oder weitergeführt, soweit dies technisch möglich und nicht sinnlos sind, d.h. der Tod nicht in wenigen Tagen bis Wochen zu erwarten ist oder sicher ein schwerster Hirnschaden auftritt.

Wenn Ihr Behandlungsteam für diese Situation jedoch weiss, wo Ihre persönliche Grenze für die Weiterführung der lebensverlängernden Therapie liegt, kann frühzeitiger entschieden werden, die lebensverlängernde Therapie zu beenden und stattdessen eine bestmögliche Behandlung der Beschwerden durchzuführen. In einer Patientenverfügung nach internationalem ACP Standard können Sie Ihre persönliche Grenze festlegen für lebensverlängernde Behandlungen. Diese werden in der ACP Beratung im Bedarfsfall mit Ihnen besprochen.

11 Reanimationsentscheidung für chronische Krankheitssituationen

Es kann passieren, dass Sie nach einem oben beschriebenen akuten Ereignis urteilsunfähig bleiben. Ursachen für eine bleibende Urteilsunfähigkeit können sein:

• Zustand nach einer Herz-Lungen-Wiederbelebung, bei welchem eine schwere Hirnschädigung aufgetreten ist

• Zustand nach einem Schlaganfall mit schwerer Hirnschädigung

• Schwere Schädel-Hirn-Verletzungen nach Unfall

• Demenz im fortgeschrittenen Stadium

• apallisches Syndrom (Wachkoma)Eine sichere Prognose einer bleibenden Urteilsunfähigkeit kann man nach Unterversorgung des Gehirns mit Sauerstoff (z.B. aufgrund einer Reanimation) ungefähr nach 3 Monaten nach dem Ereignis stellen. Bei Blutungen und Unfällen kann es bis zu einem Jahr dauern, bis die Prognose einer dauerhaften Urteilsunfähigkeit sichergestellt werden kann.

Da die Patienten aufgrund ihrer Urteilsunfähigkeit nicht selbst entscheiden können, wie sie behandelt werden möchten, kann die Behandlung für diese dauerhafte Situation nur dann an deren Willen ausgerichtet werden, wenn sie diesen zuvor schriftlich in einer Patientenverfügung geäussert und/oder mit ihren Angehörigen, speziell mit der vertretungsberechtigten Person, besprochen haben. Da die Patienten aufgrund ihrer Urteilsunfähigkeit nicht selbst entscheiden können, wie sie behandelt werden möchten, kann die Behandlung für diese dauerhafte Situation nur dann an deren Willen ausgerichtet werden, wenn sie diesen zuvor schriftlich in einer Patientenverfügung geäussert und/oder mit ihren Angehörigen, speziell mit der vertretungsberechtigten Person, besprochen haben.

Ein Zustand der dauerhaften Urteilsunfähigkeit kann über Jahre hin andauern. Meistens können Patienten dann nicht selbst Nahrung aufnehmen. Sie bleiben daher mindestens so lange weiter am Leben, wie über eine Ernährungssonde Nahrung zugeführt wird (siehe auch Entscheidungshilfe Ernährung). Die Haltung von Menschen zu einem solchen Zustand kann sich unterscheiden: Es gibt Menschen, die auch in einem solchen Zustand lebensverlängernd behandelt werden wollen. Andere möchten dann in Notfallsituationen nicht mehr lebensverlängernd behandelt werden.

12 Entscheidungen in der ACP Patientenverfügung

Die Abwägung Ihrer Wünsche und deren Dokumentation in einer Patientenverfügung inklusive einer ÄNO ist ein ganz wichtiger Schritt, um sicherzustellen, dass die Wünsche in einer Notfallsituation beachtet werden können.

Ebenso wichtig ist es, diese Wünsche auch mit Ihren Angehörigen, besonders mit der für Sie vertretungsberechtigten Person und dem Arzt Ihres Vertrauens zu besprechen. Dies aus verschiedenen Gründen:

1. Die Personen, die Sie vertreten, werden im Falle Ihrer Urteilsunfähigkeit auch in einer Notfallsituation zu Rate gezogen, um Ihren Willen zu erfahren.

2. Die vertretungsberechtigten Personen stützen sich dabei auf Ihre Festhaltungen in einer Patientenverfügung. Falls Sie keine Patientenverfügung verfasst haben, wird Ihr mutmasslicher Wille eruiert aus vorherigen mündlichen Äusserungen.

3. Wenn Sie keine Mitnahme ins Spital wünschen (ÄNO B3 oder C1), ist es wichtig, dass ein Notfallplan für die ambulante Versorgung erstellt wird und die Verantwortlichkeiten frühzeitig festgelegt werden. Auch deswegen sollten Sie bezüglich Ihrer Wünsche mit Ihren Angehörigen und Betreuungspersonen sprechen.

Gerne beantworten Ihnen die speziell dafür ausgebildeten ACP-Beratenden weitere Fragen und unterstützen und begleiten Sie im Formulieren und Festhalten Ihrer Behandlungswünsche in der Patientenverfügung «plus».

Im Folgenden finden Sie einen persönlichen Arbeitsbogen, der Ihnen helfen soll, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, falls Sie dies wünschen.

Literatur:

SAMW (2008). Reanimationsentscheidungen. Medizinisch-ethische Richtlinien und Empfehlungen Vom Senat der SAMW genehmigt am 27. November 2008

Ghelli,R,, Gerber AU (2008) Ein methodologischer Vorschlag zum Gespräch zwischen Arzt und Patient. Wiederbelebung – ja oder nein: Was sagt der Patient* dazu? Schweizerische Ärztezeitung | Bulletin des médecins suisses | Bollettino dei medici svizzeri | 2008;89: 39

Levy PD, Hong Y, Compton S, Chan PS, Larkin GL, Welch RD for the American Heart Association National Registry of Cardiopulmonary Resuscitation Investigators (2009): Factors Associated With Neurologically Intact Survival for Patients With Acute Heart Failure and In-Hospital Cardiac Arrest Circ Heart Fail. 2009;2:572-581. DOI: 10.1161/CIRCHEARTFAILURE.108.828095

Goldberger ZD, Chan PS, Berg RA , Kronick SL, Cooke CR , Lu M, Banerjee M, Hayward RA, Krumholz HM, Nallamothu BK, for the American Heart Association Get With The Guidelines—Resuscitation (formerly the National Registry of Cardiopulmonary Resuscitation) Investigators (2012): Duration of resuscitation eff orts and survival after in-hospital cardiac arrest: an observational study Lancet doi.org/10.1016/S0140-6736(12)60862-9

Kanoupakis EM (2012): In-Hospital Cardiac Arrest. HOSPITAL CHRONICLES, 7(2): 77–80

Larkin GL, Copes WS , Nathanson BH , Kaye W (2010) Pre-resuscitation factors associated with mortality in 49,130 cases of in-hospital cardiac arrest: A report from the National Registry for CardiopulmonaryResuscitation. Resuscitation 81 (2010) 302–311

Myrianthefs P, Batistaki, C, Baltopoulos G Cardiopulmonary resuscitation in end-stage cancer patients Journal of BUON 15: 25-28, 2010

Brady WJ, Gurka KK, Mehring B, Peberdye MA, O’Connor RE for the American Heart Association’s Get with the Guidelines (formerly, NRCPR) Investigators (2011): In-hospital cardiac arrest: Impact of monitoring and witnessed event on patient survival and neurologic status at hospital discharge. Resuscitation 82: 845–852

Chan PS, Spertus JA, Krumholz, HM, Berg, RA, Li Y , Sasson CMD, Nallamothu,BK for the Get With the Guidelines–Resuscitation Registry Investigators (2012) A Validated Prediction Tool for Initial Survivors of In-Hospital Cardiac Arrest Arch Intern Med. 2012;172(12):947- 953.

Tian J, Kaufman DA, Zarich S, Chan PS, Ong P, Amoateng-Adjepong Y, Manthous CA for the American Heart Association National Registry for Cardiopulmonary Resuscitation Investigators (2010) Outcomes of Critically Ill Patients Who Received Cardiopulmonary Resuscitation Am J Respir Crit Care Med Vol 182. pp 501–506, 2010

The Carenet (2008) Cardio-Pulmonary Resuscitation (CPR): A Decision Aid For Patients And Their Families http://thecarenet.ca/docs/CPRDecision_Aid_formatted_20101110.pdf

Hayley B. Gershengorn HB . Li G, Kramer A, Wunsch H (2012) Survival and functional outcomes after cardiopulmonary resuscitation in the intensive care unit. Journal of Critical Care (2012) 27, 421.e9–421.e17